マダニが媒介する感染症、重症熱性血小板減少症候群 severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) の患者が増加している。

NHK の情報、こちら。

NHKによると、2025年8月10日までに全国では過去最多の135人の患者が報告されている。その中でも高知県の患者数は14人で全国で最多である。

高知県の情報、こちら。

注意の呼びかけとして、当然ながら野外でマダニに咬まれないようにする。

農作業や庭仕事、登山等のレジャーで野外の活動をする際には、以下のことに気をつける。

長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避ける。

すそはズボンや長靴の中に入れ込んでダニの侵入や付着を防ぐ。

ダニの付着に気づきやすい白い色や付着しにくいツルツルすべる素材の服を選ぶ。

肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧する。(説明書の注意書きに沿って使用する)

活動後は、家の外で服や体をはたき、ダニに刺されていないかを確認する。

ダニが衣類に付着している場合は、払い落として洗濯する。

吸血中のマダニを見つけた場合は、できるだけ速やかに医療機関を受診して処置する。

マダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診する。

SFTSは原因となるウイルス(SFTS ウイルス)を体内に保有するマダニに刺されることで感染が成立する。刺された後、多くは無症状・不顕性感染で治まる。マダニに咬まれたすべての人が発症するわけではなく、実際にSFTSを発症する割合(発症率)は比較的低い(1%未満)と考えられている。しかし正確な発症率は不明である。主に高齢者や免疫低下者で重症化しやすいとされており、致死率は10~30%とされている。

愛玩動物の感染も報告されている。

SFTS発症動物について(ネコ, イヌを中心に)、国立健康危機管理研究機構JIHS、こちら。

2017年3月以前は重症熱性血小板減少症候群ウイルス(SFTSV)に感染した動物で発症するのはヒトだけだと考えられていた。しかし, 2017年4月にSFTS発症ネコ, 2017年6月にSFTS発症イヌ, 2017年7月にSFTS発症チーターが発見された。調査により, これまでネコ120頭, イヌ7頭, チーター2頭でのSFTS発症が確認されている。動物では致命率が高く、ネコで60-70%, イヌで29%, チーターで100%と, 獣医領域でも問題になっている。さらに, 発症動物からの飼い主, 獣医療関係者への感染がみつかっている。感染したネコやイヌから唾液などの体液を介して飼い主や診療した獣医師が感染する例があり、公衆衛生学的にも問題となっている。

感染・発症した獣医師の臨床経過

島根県益田市で動物病院の院長を務める松本泰和獣医師は、4年前、屋外で飼育されていた体調不良のネコを診察した。

ネコがSFTSに感染していたかどうかは不明だが、ネコの診察後1週間ほど経過して獣医師の体調に異変が起こった。

かぜの初期症状から発症し、その後左腕のリンパ節の腫大、39度近い発熱、腰痛や関節痛が出現した。新型コロナウイルスとの鑑別が問題となったが、血液検査で血小板減少症が判明したため、SFTSを疑ったところ本症と診断された。その後意識障害も出現した。全身状態は軽快したが、ネコからの感染が疑われた。

島根県や山口県では、ネコのSFTS症例が多く確認されており、現在、ネコ等を診察する場合、手袋やマスクといった防御を行い、感染対策を講じている。

SFTS virusの微生物学的特徴

SFTSの病原ウイルスであるSFTSウイルス(SFTSV)は,ブニヤウイルス目フェヌイウイルス科に分類されるダニ媒介性ウイルスである.フェヌイウイルス科にはほかに,ダニ媒介性のハートランドウイルスや,蚊によって媒介されるリフトバレー熱ウイルスなどが含まれる.

SFTSVは、2009年より中華人民共和国で流行していた原因不明の致死的熱性疾患の原因ウイルスとして2011年に報告された.その後,日本、韓国、べトナムから患者の報告があり,台湾でもウイルスRNA検出の報告があったことでSFTSVが東アジアー帯に広く分布していることが明らかとなった.

SFTSVはフタトゲチマダニ(Haemaphysalis longicornis)などのチマダニや,タカサゴキララマダニ(Amblyomma testudinarium),マダニによって媒介されると考えられている.SFTSVのヒトへの感染ルートとしては,マダニ刺咬以外にもイヌ・ネコによる咬傷が報告されているほか,家族内感染や院内感染事例の報告もある.SFTSVを媒介するマダニ種は春と秋に活発化する種が多いため,SFTS患者の発生も春先から秋まで続くが,冬季間でも発生している点には留意が必要である.

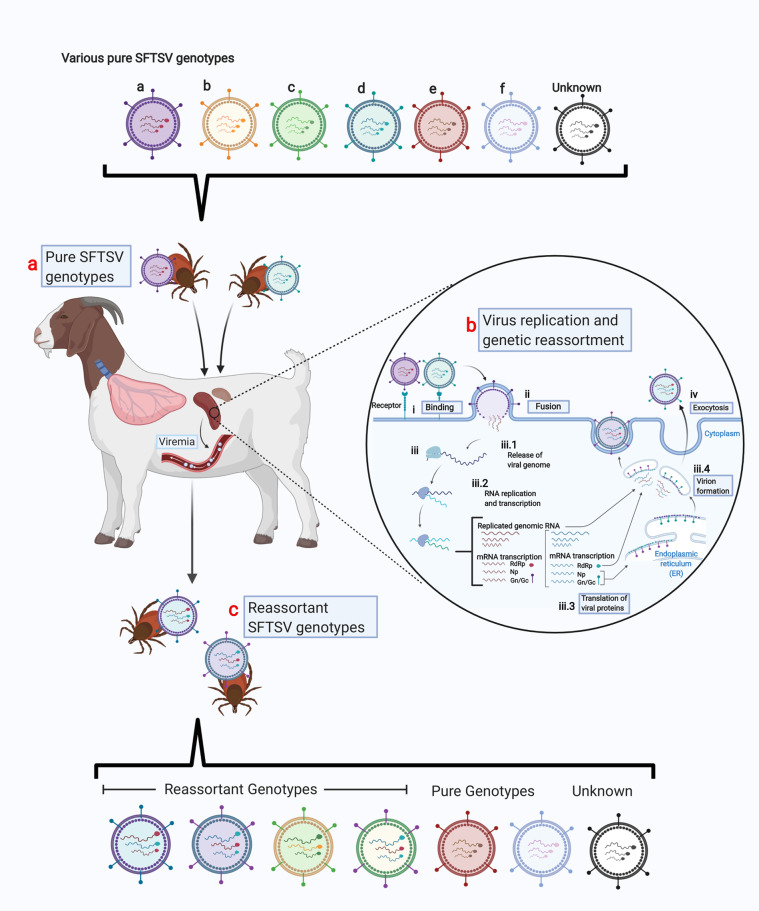

図1 宿主内でのSFTS virus (SFTSV)遺伝子の再集合。

a. 家畜および野生動物は、吸血中にウイルスを保有するダニからSFTSVに容易に感染する。個々のダニは異なる遺伝子型のSFTSVを保有している可能性があり、脊椎動物宿主への重複感染を引き起こす。

b. ウイルスの分節ゲノムのため、ウイルス複製中に宿主細胞内で共感染するSFTSV遺伝子型間で分節の交換が起こり、新しいウイルス株が生成される可能性がある。

c. 脊椎動物宿主のウイルス血症期に、ダニは吸血中にウイルスを獲得し、ウイルスサイクルをさらに継続し、新しい脊椎動物宿主に切り替わる際にウイルスを伝播させる可能性がある。

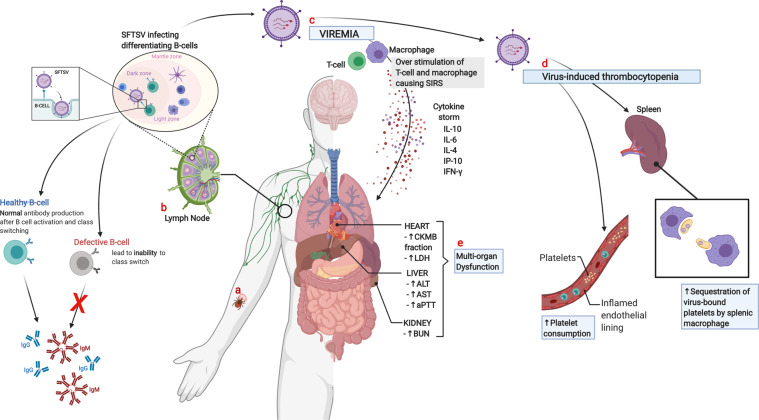

図2 SFTSVの病原性機序の推定。

a. SFTSVのヒトへの感染は、通常、ウイルスを保有するダニ刺咬によって起こる。

b. SFTSVはダニ刺咬創から最も近いリンパ節に侵入し、B細胞などの免疫細胞を標的として、侵入病原体に対する宿主の免疫応答を阻害する。

c. ウイルスはさらに増殖し複製された後、全身の循環系を介して、ウイルス血症を起こす。ウイルス血症に反応して他の免疫細胞が過剰刺激され、サイトカインストームおよび重症炎症反応症候群(SIRS)を引き起こす。

d. 血小板減少症はSFTSV感染の特徴である。したがって、血小板減少症を見た場合にはこれを疑う。ウイルス誘発性の凝固経路の活性化による末梢血小板消費量の増加(播種性血管内凝固症候群DICや重度の全身性炎症による血管内皮損傷に関連している可能性がある)や、脾臓マクロファージによるSFTSVが結合した血小板を除去するための免疫反応などのメカニズムが関与していると考えられている。

e. サイトカインストームによって引き起こされるDICと血管内皮損傷は、肝臓、腎臓、心臓が障害され、多臓器機能障害を引き起こす。

Comprehensive meta-analysis of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infections in humans, vertebrate hosts and questing ticksより引用、こちら。

診断および治療

SFTS 診断治療の手引き、2024年版、こちら。

SFTSの血清および血液診断は、保険収載されておらず、一般診療においては、地方衛生研究所で行われる。その際は、血清抗体検査、PCRを実施する。

治療は抗ウイルス薬のひとつ、ファビピラビル(アビガン)が試みられる。

ファビピラビルの認可に関するJIHSの情報、こちら。

ファビピラビルの使用の際には、e-learningによる事前学習が必要、富士フィルム富山化学株式会社、こちら。

実地医科学的には、その他のマダニ媒介感染症、特にリケッチアをカバーする目的で、テトラサイクリン系薬の併用が検討される。

写真はマダニ. 朝日新聞、こちら。

山内 健生. 岡山県におけるタカサゴキララマダニ人体刺症の追加4症例、こちら。

日本には約50種のマダニ類が分布し,種によって分布域が異なる.そのため,マダニ人体刺症の原因となるマダニ種も地域によって異なる.マダニ種によって媒介する病原微生物に違いがあるため,地域ごとにどのマダニ種が人体刺症の主要な原因種であるのかを把握することは,感染症対策上、重要である.

タカサゴキララマダニAmblyomma testudinarium Kochは,日本国内では,本州(東北地方以南),四国,九州,南西諸島に分布する.本種は西日本の暖地における主要な人体寄生種である.

一方、フタトゲチマダニHaemaphysalis longicornisは、ロシアから東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドにかけて広く分布している。日本国内では北海道から沖縄県八重山地方にかけて広く分布している。

青山幾子. ヒトにうつるマダニ媒介感染症. バムサジャーナル 36(3): 136-140, 2024.

マダニは節足動物門のクモ綱に属する節足動物である 。マダニの生活史は、卵、幼虫、若虫、成虫の段階がある。幼虫は 3 対の脚(6 本)を持ち、後に若虫として追加の脚を発達させ、最終的には4 対の脚(8 本)となる。*なお、クモは幼虫期より 8 本の脚をもつ。

マダニは吸血性であり、幼虫、若虫、成虫の各成長段階で、成長や産卵のため宿主からの吸血を必要とする。マダニは、宿主の比較的やわらかい部位の皮膚にかみつき、セメント物質を分泌して固着し、その後、麻酔様物質の含まれた唾液を分泌し吸血を行う。十分に吸血(飽血)後、自らセメント物質を溶解して離れていく。吸血対象は哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類など、マダニの種類によってさまざまな動物種を宿主とする。

一部のマダニは、ウイルス、細菌、原虫などの病原体を宿主から次の宿主に伝播する媒介者(ベクター)として機能し、宿主動物に健康リスクをもたらす場合がある。マダニによる感染症の分布は地域によって異なり、また、特定のマダニ種が特定の病原体を媒介することが知られていることから、マダニの生態や行動パターンを理解し、適切な予防策を取ることが重要である。

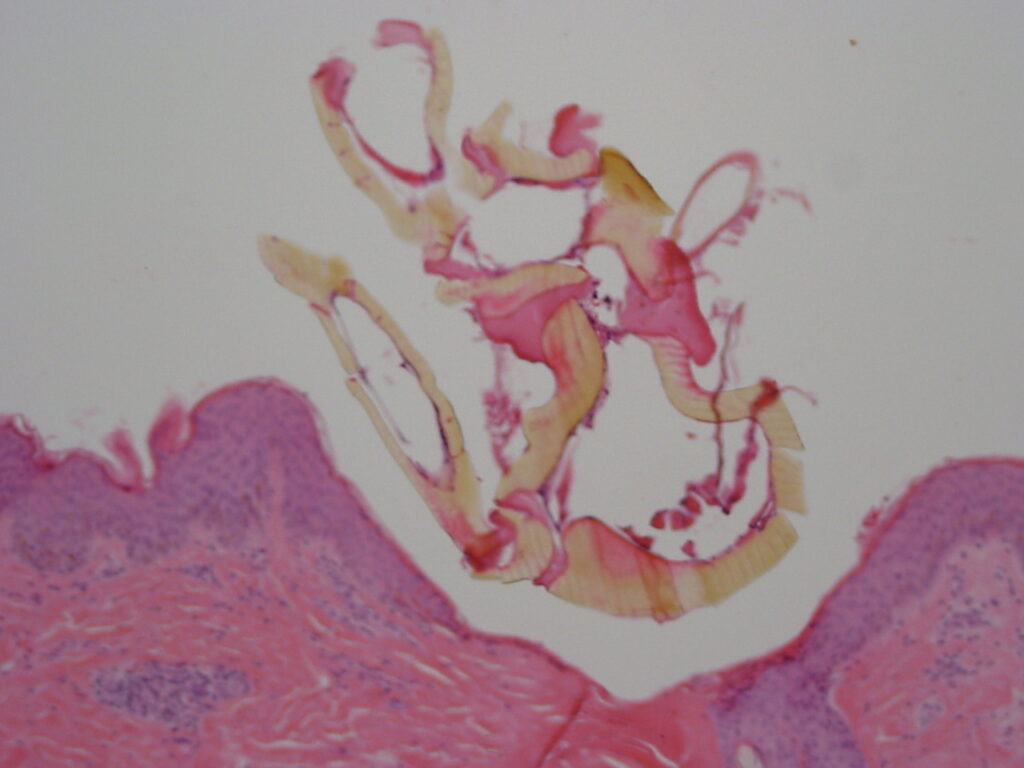

冒頭の写真はマダニ咬傷部位から生検された皮膚組織。写真中央に標本作成されたマダニの構造物を認める。

コメント